Hay algo que se siente igual en muchas películas nuevas: la sensación de que los personajes no hablan entre ellos, sino que le cuentan a la cámara —o al espectador— lo que ya estamos viendo. Cada dos por tres aparece una línea que funciona menos como diálogo y más como subtítulo verbal: “lo que pasó fue…”; “esto significa que…”; “ahora mira esto…”. Es como si la película tuviera miedo de que nos pierdamos una pieza mínima de información, cuando muchas veces lo interesante nacía precisamente de ese margen, de lo que no se dice.

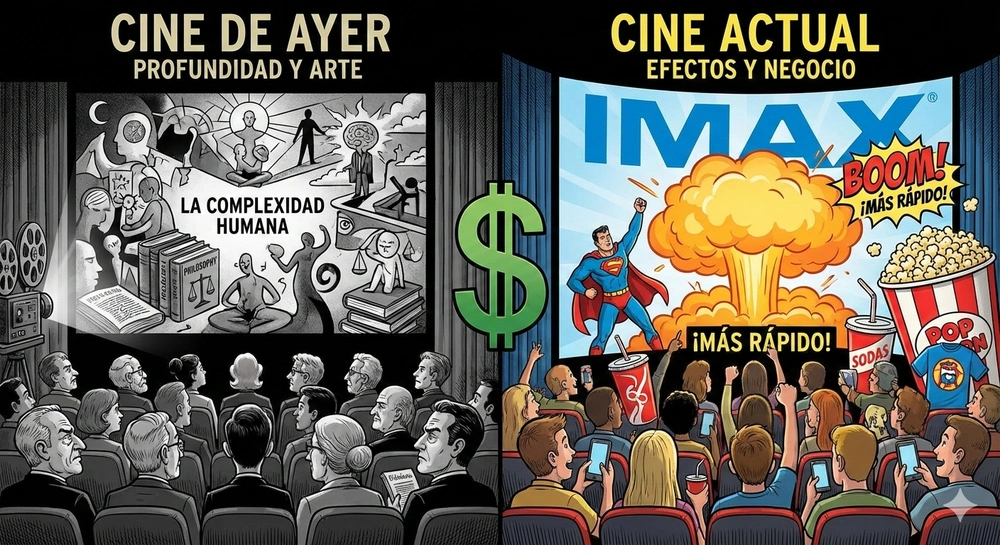

Antes, un gesto, una pausa, una mirada a medio cuadro podían cargar la escena de significado. Hoy, la pereza narrativa —o la decisión comercial— premia la claridad absoluta: no hay ambigüedad, no hay capas, todo queda explicado, empaquetado y listo para el consumo. Los personajes se han vuelto líneas rectas: lo bueno hace esto, lo malo hace aquello, y su arco se reduce a un guion que no admite sorpresas. ¿Han desaparecido la contradicción y la duda? No del todo, pero sí están en la oficina de montaje: recortadas para que la película avance sin fricción, para que nadie tenga que pensar demasiado.

Esto conecta con otra tendencia que no es anecdótica: el cine que pretende ser “para todos los públicos” ha terminado pareciendo hecho, en el fondo, para niños. No digo que las historias infantiles no puedan ser profundas —todo lo contrario—; lo que preocupa es la conversión de la complejidad adulta en una versión atenuada, porque la industria prefiere audiencias amplias y mercados seguros. Si el objetivo es conquistar salas, pantallas y algoritmos de recomendaciones, ¿para qué arriesgarse con un personaje moralmente gris, un final abierto o un diálogo que deje preguntas? Lo evidente sostiene mejor en un tráiler.

¿A qué nos deja eso como espectadores? Primero, a la larga nos adormece: la costumbre de recibir todo masticado atrofia la paciencia para leer entre líneas y disfrutar del silencio. Segundo, empobrece la diversidad emocional de las películas; un conflicto que se resuelve con explicaciones limpias es menos memorable que uno que exige trabajo emocional. Y tercero, limita la obra del actor: si todo está dicho con claridad verbal, la actuación se convierte en repetir la idea más que en sugerirla.

No estoy pidiendo que volvamos a un cine hermético solo por tradición. Hay películas limpias y directas que funcionan porque lo elegidas conscientemente, y otras que brillan por su sutileza. Lo que propongo es recuperar la confianza en la audiencia: confiar en que la gente puede manejar la ambigüedad, que puede interpretar una mirada, que puede aceptar finales que no atan todos los cabos. Los creadores deberían recordar que la interpretación activa no es un defecto del espectador, sino una de las pocas cosas que la pantalla grande todavía puede ofrecer frente a la inmediatez de la publicidad y el scroll infinito.

Al final, no se trata de juzgar la simplicidad en sí —a veces fluye y es necesaria— sino de reclamar un cine que acepte complejidad cuando la historia lo pide. Si seguimos pidiendo siempre lo más claro y cómodo, lo que obtendremos será, sí, entretenimiento para niños, pero también una cultura cinematográfica con menos preguntas. Y perder la pregunta es, a la larga, perder la curiosidad que nos llevó a las salas la primera vez